《發現《繫辭傳》編排結構的奧秘》一文,是根據《繫辭傳》的“同文復出”現象,解構出《繫辭傳》的文字編排結構。本文則是依據《繫辭傳》的文字編排結構、《繫辭上傳》第八章“七例”、《繫辭上傳》第九章、十章、十一章,《繫辭下傳》第二章“制器尚象十三卦”、《繫辭下傳》第五章“十一例”、《繫辭下傳》第七章“三陳九卦”等主要章節解構出《繫辭傳》的象數結構:《繫辭傳》的河圖四象結構。

1.《繫辭傳》中的爻例與卦例

1.1《繫辭上傳》第八章“七則義例”的象數奧妙

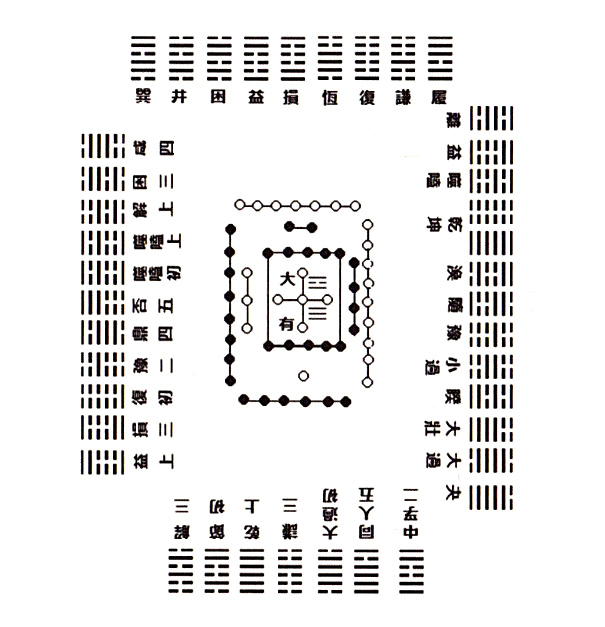

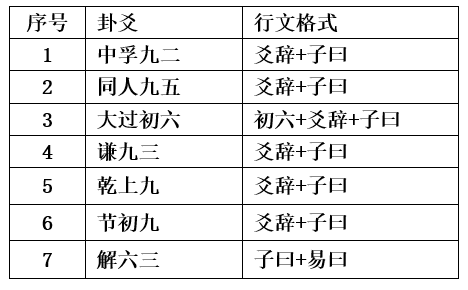

《繫辭上傳》第八章七則爻辭是:中孚九二、同人九五、大過初六、謙卦九三、乾卦上九、節卦初九、解卦六三。

《繫辭上傳》第八章是《繫辭上傳》的主體,《繫辭上傳》第八章七則爻辭義例的象數主題是卦爻象原理,義理主題是慎言慎行,關鍵詞是“慎”。七例卦序天象圖也是先王冬至日於南郊圜丘祭天圖(詳見:發現《繫辭傳》七例與十一例卦序的象數奧妙),這張圖的本質就是河圖。邵子曰:“圓者,星也,曆紀之數,其肇於此乎!方者,土也,畫州井地之法,其仿於此乎!蓋圓者,《河圖》之數;方者,《洛書》之文。故羲、文因之而造《易》,禹、箕敘之而作《范》也。”

1.2《繫辭下傳》第二章“制器尚象十三卦”的象數圖

《繫辭下傳》第二章“制器尚象十三卦”是:離卦、益卦、噬嗑卦、乾、坤、渙卦、隨卦、豫卦、小過、睽卦、大壯、大過、夬卦。前三卦是三皇時期,由於燧人氏尚未作卦,故只有伏羲、神農;後十卦屬於五帝時期,乾坤為一事,故只有九事。三卦九事,是《連山易》“三三而九”洛書九宮模型。《大戴禮記·易本命》:“天一,地二,人三,三三而九。”(詳見:發現《繫辭下傳》“制器尚象十三卦”的象數圖奧妙)

1.3《繫辭下傳》第五章“十一則義例”的象數奧妙

《繫辭下傳》第五章十一條爻辭是:咸卦九四、困卦六三、解卦上六、噬嗑初九、噬嗑上九、否卦九五、鼎卦九四、豫卦六二、復卦初九、損卦六三、益卦上九。

《繫辭下傳》第五章十一條爻辭義例的象數主題是“貞夫一”、“陰陽合德”,義理主題是安身立命,關鍵詞是“身”,其背後則隱藏鮮為人知的地道。十一例相隔卦數:3——4——2——6——8——4——2,這正是洛書中的偶數排序。河圖為天文星曆,洛書為九州井田。十一例原本是置於洛書九宮中的。《繫辭傳》十一例象數組成洛書圖有天子巡狩四方之象。(詳見:發現《繫辭傳》七例與十一例卦序的象數奧妙)

1.4《繫辭下傳》第七章“三陳九卦”的象數奧妙

《繫辭下傳》第七章“三陳九卦”是:履卦、謙卦、復卦、恆卦、損卦、益卦、困卦、井卦、巽卦。“三陳九卦”顯然是洛書九宮模式,與《繫辭下傳》第二章“制器尚象十三卦”三卦九事相呼應。三陳九卦偏於空間,合於洛書九宮。陳,兼有陳述與陳列兩義。十二嘆時之卦合明堂之十二門,即十二地支。(詳見:《繫辭下傳》第七章解讀———發現《繫辭傳》“三陳九卦”的象數奧妙)

2.《繫辭傳》中的河圖中宮五十與河圖合數五十有五

《繫辭上傳》第九章:

大衍之數五十,其用四十有九,分而為二以象兩,掛一以象三,揲之以四以象四時,歸奇於扐以象閏,五歲再閏,故再扐而後卦。

天數五,地數五,五位相得而各有合。天數二十有五,地數三十,凡天地之數五十有五,此所以成變化而行鬼神也。

乾之策二百一十有六,坤之策百四十有四,凡三百六十,當期之日。二篇之策,萬有一千五百二十,當萬物之數也。

是故四營而成易,十有八變而成卦。八卦而小成,引而伸之,觸類而長之,天下之能事畢矣。顯道神德行,是故可與酬酢,可與祐神矣。子曰:“知變化之道者,其知神之所為乎!”

《繫辭上傳》第十章:

《易》有聖人之道四焉:

……

子曰“《易》有聖人之道四焉”者,此之謂也。

《繫辭上傳》第十一章:

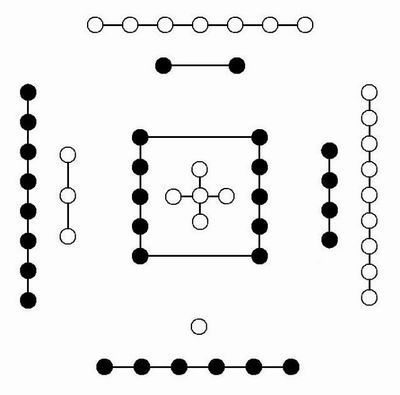

天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十。

……是故《易》有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大業。

……是故天生神物,聖人則之。天地變化,聖人效之。天垂象,見吉凶,聖人象之。河出圖,洛出書,聖人則之。《易》有四象,所以示也。繫辭焉,所以告也。定之以吉凶,所以斷也。

李守力按:

《繫辭上傳》第九章第一段言大衍之數五十,這是河圖中宮。第二段言天地之數五十有五,這是河圖合數。第三段乾坤策數是根據四象六七八九而來,是講大衍之數。第四段“四營而成易,十有八變而成卦”,也是講大衍之數。第二段河圖合數插在大衍之數三段的中間,此是意味着大衍之數是由效法河圖而來。張載、蘇軾、程頤、朱熹等先儒認為《繫辭上傳》第九章、第十一章“簡編失其次”,此不明《繫辭傳》的易象結構敘述模式之故。

《繫辭上傳》第九章“天數五,地數五……凡天地之數五十有五”與《繫辭上傳》第十一章首句“天一地二……天九地十”對應,都是河圖的表述。第十章“《易》有聖人之道四焉”居中第九章與第十一章之間,表明聖人用《易》按河圖四象之法,故有四。

《繫辭上傳》第十一章結尾:“河出圖,洛出書,聖人則之。《易》有四象,所以示也。”天地十數與河圖對應,這裡只說“《易》有四象”,“四象”在整部《周易》經傳就出現這兩次,實際上河圖就是四象圖。河圖即天地之數五十有五。

3.蕭光遠論“二十二卦十九爻合天地之數”

清蕭光遠《周易通例卷二》取《繫辭傳》中孚七爻為一六居下,履九卦為二七居上,咸十一爻為三八居右,離十三卦為四九居左,大有一爻兼乾坤為五十居中。合河圖天地之數也。(蕭光遠認為“不必取註河圖”,“專謂易則河圖未安”)

李守力按:

中孚七爻為一六居下:河圖北方,天一生水,地六成之。一六和數七,合《繫辭上傳》第八章中孚為首的七則爻辭。

履九卦為二七居上:河圖南方,地二生火,天七成之。二七和數九,合《繫辭下傳》第七章履卦為首的“三陳九卦”。

咸十一爻為三八居左:河圖東方,天三生木,地八成之。三八和數十一,合《繫辭下傳》第五章咸卦九四為首的十一條爻辭。

離十三卦為四九居右,河圖西方,地四生金,天九成之。四九和數十三,合《繫辭下傳》第二章離卦為首的“制器尚象十三卦”。

河圖中央,天五生土,地十成之。五十乘數五十,合《繫辭上傳》第九章、第十章、第十一章河圖中宮大衍之數與河圖四象天地之數。

大有卦上九爻辭“自天祐之,吉無不利”,先後出現於《繫辭傳》三處:《繫辭上傳》第二章聖人作《易》卦爻辭、君子用《易》卦爻辭,此為《易》之體;《繫辭上傳》第十一章聖人則蓍龜與河洛之後,此為《易》之源;《繫辭下傳》第二章制器尚象之黃帝堯舜一節,此為《易》之用。

《尚書·大禹謨》:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中。”六十四卦,唯大有《彖傳》言“大中”,合五十居中。大有卦按《連山易》即帛書《易》卦序排列正是第五十卦。又大有下乾上離,洛書乾六離九,六九和數十五。

從圖示可知,《繫辭傳》的行文順序是根據河圖數字排序安排的:六、五、四、三、二、一、十、九、八、七。《說卦傳》曰:“數往者順,知來者逆,是故《易》逆數也。”

故《繫辭傳》全文暗含河圖五行天地之數的結構,此寓意:《周易》六十四卦卦爻辭、六十四卦卦序的總源頭在河圖。

除了以上發現,孔子編輯《繫辭傳》時,留下了諸多河圖密碼,以下依次還原之。

3.1《繫辭上傳》第八章“七則爻辭義例”的河圖密碼

《繫辭上傳》第八章七則爻辭義例,第一例至第六例格式相同,都是“爻辭+子曰”,到了第七例,行文格式突變為“子曰+易曰”,於是明顯形成了“6+1”模式。又,首卦中孚卦在《周易》與帛書《易》的卦序都是第61;七則卦爻,六個都隱去卦名與爻題,只有大過卦保留了初六爻題,初六即一六。這四個相同的一六組合數字強烈地暗示“七則義例”的密碼是河圖北方“天一生水,地六成之”。6+1=7,故有七則爻辭義例。

孟喜、京房以及《緯書》學派,據中孚復起於甲子,擬造出“卦氣起中孚”之說,揚雄作《太玄》以初首准中孚,其依據當是中孚七則爻辭與河圖起點的關係。

3.2《繫辭上傳》第九章“大衍之數五十”的河圖密碼

《繫辭上傳》第九章第一句“大衍之數五十”正是河圖“天五生土,地十成之”。

朱熹根據程頤“簡編失其次”的觀點(實際蘇軾最早提出,與程頤同時的張載亦持相同的觀點),將十一章句首“天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十”移入第九章之首,這就破壞了原有的密碼了。可見因疑經而改經的危險性!

大有卦在帛書《易》卦序是第50,暗合河圖中央。大有上九“自天祐之,吉無不利”,其先後出現於《繫辭傳》三處。這是彰顯中央皇極經世之道。

3.3《繫辭下傳》第二章“制器尚象十三卦”的河圖密碼

《繫辭下傳》第二章“制器尚象十三卦”是:離卦、益卦、噬嗑卦、乾、坤、渙卦、隨卦、豫卦、小過、睽卦、大壯、大過、夬卦。首卦離在帛書《易》的卦序是第49,十三卦的河圖密碼則是“地四生金,天九成之”。4+9=13,故有十三卦。

3.4《繫辭下傳》第五章“十一則爻辭義例”的河圖密碼

《繫辭下傳》第五章“十一則爻辭義例”。第一例至第三例,3例的行文格式是“易曰+子曰”;第四例至第十一例,8例的行文格式變為“子曰+易曰”。於是明顯形成了“3+8”模式。起首咸卦在帛書《易》卦序是第44,4+4=8;噬嗑卦上九與損卦六三兩爻省略“子曰”,噬嗑卦《周易》卦序是第21,損卦《周易》卦序是第41,2+1=3,4+1=5,3+5=8。十一則爻辭的卦中,經卦震出現6次:解卦上震,兩次噬嗑卦下震,豫卦上震,復卦下震,益卦下震。三組數字3或8,與頻繁出現的東方震卦,暗示“十一則爻辭義例”的密碼是河圖東方“天三生木,地八成之”。3+8=11,故有十一則爻辭義例。

3.5《繫辭下傳》第七章“三陳九卦”的河圖密碼

《繫辭下傳》第七章“三陳九卦”是:履卦、謙卦、復卦、恆卦、損卦、益卦、困卦、井卦、巽卦。九卦三陳,共有27次,暗示“三陳九卦”的河圖密碼是“地二生火,天七成之”。2+7=9,故有九卦。

小結:

《尚書·顧命》:“大玉,夷玉,天球,河圖在東序。”《易·繫辭上》:“河出圖,洛出書,聖人則之。”《論語·子罕》:“鳳鳥不至,河不出圖,吾已矣夫!”《禮記·禮運》:“故天不愛其道,地不愛其寶,人不愛其情,故天降膏露,地出醴泉,山出器車,河出馬圖。”《管子·小臣》:“昔人之受命者,龍龜假,河出圖,雒出書,地出乘黃,今三祥未見有者。雖曰受命,無乃失諸乎?”《史記·孔子世家》:“河不出圖,雒不出書,吾已矣夫!”河圖洛書具體什麼樣子,文獻失載。為何失載呢?受命之圖,其絕密遠大於讖緯,秦漢讖緯之書九成被後世帝王禁毀,故河圖洛書不傳久矣!在歐陽修懷疑《繫辭傳》與河洛:“河出圖,洛出書。聖人幽贊神明而生蓍。兩儀生四象。若此者,絕非聖人之言。”蘇軾作為歐陽修的門人,堅持認為:“《河圖》《洛書》其詳不可得而聞矣。然著於《易》,見於《論語》,不可誣也。”宋代朱熹在《周易本義》卷首,第一次列出“河圖”、“洛書”。後世不少學者認為《周易本義》“河圖”、“洛書”源出於宋代道士陳摶。朱熹門人蔡元定說:“圖書之象,自漢孔安國、劉歆,魏關朗子明,有宋康節先生、邵雍堯夫,皆謂如此,至劉牧始兩易其名,而諸家因之,故今復之,悉從其舊。”明末清初,黃宗羲、黃宗炎、毛奇齡和胡渭等人對宋儒“河圖”、“洛書”說均提出反對意見。此後,“河圖”、“洛書”就成了學術界一個長期爭論不休的千載難解之謎。

孔子說“禮失而求諸野”,陳摶、蔡元定都曾先後入蜀地求道,今從傳世的彝族文獻中,可以看到與陳摶、蔡元定相同的河圖洛書,只是名稱是彝族語,河圖讀音為“付拖”,洛書讀音為“魯素”。

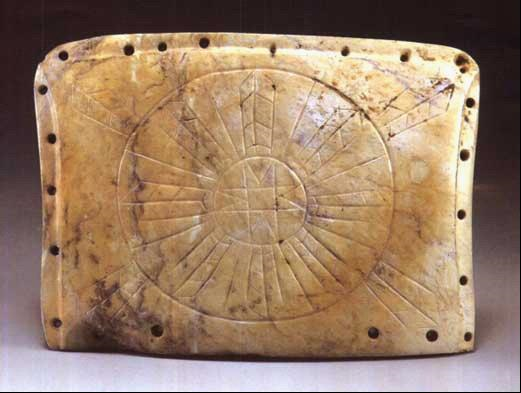

距今約5300年至5600年前凌家灘含山玉版,已經具備河圖洛書的基本元素,在出土時,玉版夾放在玉龜甲裡面,這與古文獻的《黃帝出軍訣》“元龜銜符”、《尚書中侯》“元龜負書出”、《龍龜河圖》“元龜負圖”記載如出一轍。含山玉版是4為基數,以5為樞紐,以9為成數。玉版的八角星紋、圭形紋飾與四象、八卦都是吻合的。大圈圈內的八個圭形又分為八,極有可能當時已經有了64卦。《繫辭傳》伏羲神農重六十四卦得到了考古的印證。

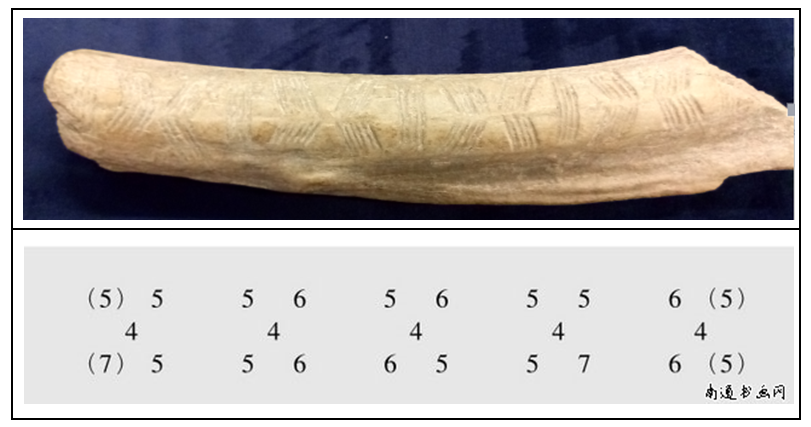

南京博物院珍藏的T15:41號藏品,距今6000年前青墩麋鹿角刻紋,有五組矩陣,刻紋也是以4居中為基數,每組的五個數字和都是26,這是最早的洛書,體現了當時部落聯盟已經具備統一的價值觀,這是九宮洛書大一統思想的濫觴。(洛書九宮是三階幻方,按 n 階幻方和為0.5n(n²+1)。三階幻方0.5×3(3²+1)=15;如果是64卦則為八階幻方0.5×8(8²+1)=260)

徹底發現《繫辭傳》的河洛結構意義重大。這是易學史上最大的謎題。《繫辭傳》是按河洛結構編排的,猶如圍繞河圖金字塔做出的說明書,因此前後行文就出現了歐陽修所說的“其言繁衍叢脞而乖戾”,近代李鏡池《周易探源》說:“《繫辭》……毫無系統,東說說,西談談;說過了又說,談過了又談;拖沓重複,繁雜矛盾,好一味馳名古今的‘雜拌兒’!”

王充《論衡·正說篇》曰:“古者烈山氏之王得河圖,夏後因之曰連山;歸藏氏之王得河圖,殷人因之曰歸藏;伏羲氏之王得河圖,周人因之曰周易。”《易緯·是類謀》:“子乙世配丑子,予姬昌赤丹雀書也。演恢命,著紀元苞。”鄭玄註:“文王受丹赤雀書而演,謂作《易》。”《乾鑿度》言文王“受籙應《河圖》”,受籙者,即謂受丹書王命之籙也。《繫辭傳》,司馬遷謂之《易大傳》,可知《繫辭傳》地位之高。綜合《史記》《漢書》《左傳》等記載,以及《繫辭傳》內在的邏輯內涵,《繫辭傳》當是繼承周公《易象》的作品,故《繫辭傳》的河洛結構當源於文王丹赤雀書河圖。這張隱藏2500年乃至3000年的河圖竟然與朱子《本義》的河圖完全相同!漢代經師亦然不知《易象》河圖之真容,只是把這張圖稱為五行、玄圖之類。所以當北宋陳摶門人推出河洛時,難免令人生疑。自朱子頒布河洛以來,河洛學一直影響東亞儒學、道學、醫學、術數等各個學科,可謂未離道統。近代疑古學者鄙視河洛,也因此喪失了古人大道智慧的傳承。

明天機周易網

明天機周易網