2024-07-20

分類:論語信述

閱讀(714) 評論(0)

《論語信述》2.2

為政篇——詩三百,一言以蔽之

【原文】

孔子說:“《詩經》三百篇,用一句話來概括它,就是‘思無邪(不虛偽做作)’。”

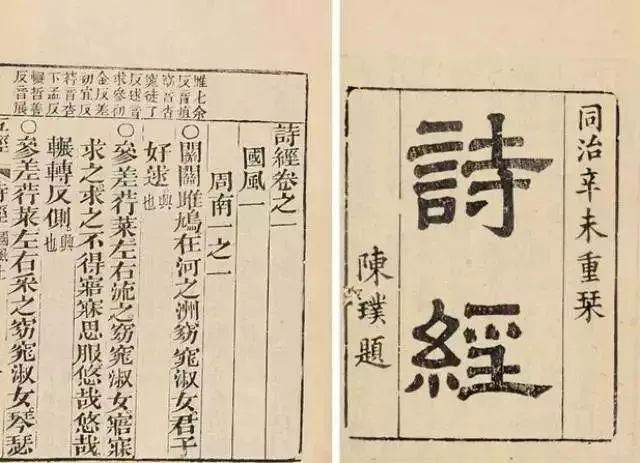

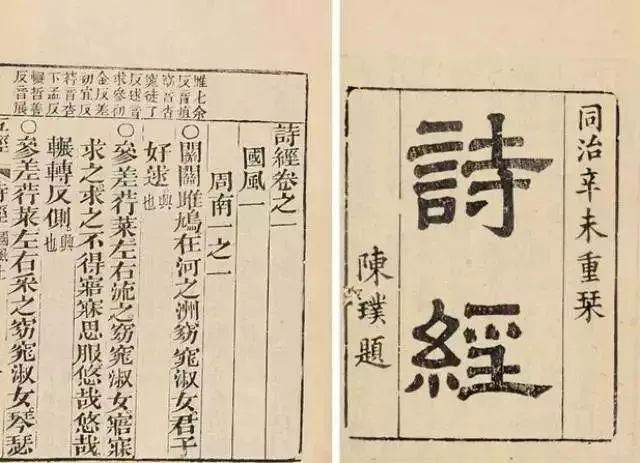

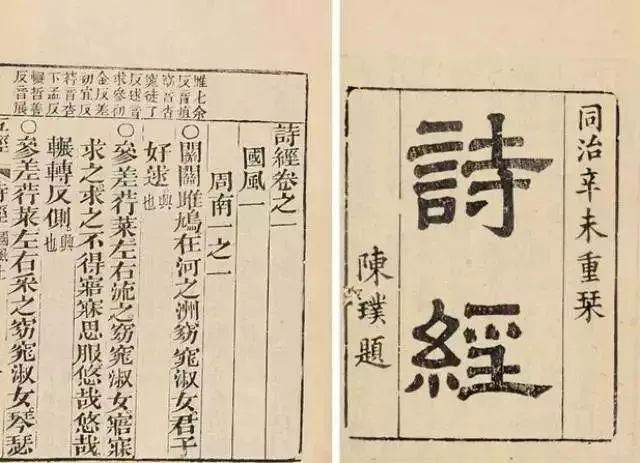

詩三百:指《詩經》。《詩經》共三百零五篇(另外還有六篇笙詩有目無詞),言“三百”,舉其整數。

思無邪:出自《詩·魯頌·駉》。思,發語詞,無意義。無邪,即“無虛”,指不虛偽造作,都是真情流露之作。錢穆:“三百篇之作者,無論其為孝子忠臣,怨男愁女,其言皆出於至情流溢,直寫衷曲,毫無偽托虛假,此即所謂詩言志,乃三百篇所同。故孔子舉此言以包蓋其大義。”(前人有解釋此為“正”義,進而以此解釋第一章“為政以德”,然如此只言“為政”則轉而狹小矣。)

《項氏家說》:“思,語辭也。用之句末,如‘不可求思’‘不可泳思’‘不可度思’‘天惟顯思’;用之句首,如‘思齊大任’‘思媚周姜’‘思文后稷’‘思樂泮水’,皆語辭也。說者必以為‘思慮’之‘思’,則過矣。”

《論語正義》曰:《史記·孔子世家》“古者詩三千餘篇,及至孔子,去其重,取可施於禮義,上采契、后稷,中述殷周之盛,至幽厲之缺”,又雲“三百五篇,孔子皆弦歌之以求合《韶》《武》《雅》《頌》之音。禮樂自此可得而述,以備王道,成六藝”。據此,則三百五篇,夫子所刪定也。禮義即禮儀,亦即謂“禮樂”也。詩皆入樂,故可弦歌。夫子屢言“《詩》三百”,一見《禮運》,兩見《論語》,皆綜大數以為教也。

劉沅曰:詩者,周先王采民風而歌至治,寓懲戒而定褒貶者也。東遷,王政不行,陳詩之典既廢,列國之詩亦雜。夫子既無力以挽,即樂府所存、見聞所及,取而刪之,止於三百,以為勸懲,垂戒之義已備於斯。

《毛詩序》曰:詩者,志之所之也,在心為志,發言為詩。又云:正得失,動天地,感鬼神,莫近於詩。

顧鎮曰:詩者,思也。發慮在心,而形之於言,以攄(shū)其懷抱,繫於作詩之人,不繫於讀詩之人。今直曰“《詩》三百”,是論詩,非論讀詩也。

《論語集釋》曰:善乎王闓運《論語訓》之言曰:“詩本詠馬,馬豈有所謂邪正哉?”知此者,“無邪”之旨,思過半矣。

李炳南曰:“邪徐”二字古時通用。詩傳“虛,虛徐也”。二字是一個意思。因此,《駉》篇“思無邪”,就是“無虛”。依此解釋,三百篇詩的本義,都是真情流露之作。

《論語集注述要》曰:夫子蓋言《詩》三百篇,無論孝子、忠臣、怨男、愁女,皆出於至情流溢,直寫衷曲,毫無偽托虛徐之意,即所謂“詩言志”者,此三百篇之所同也,故曰“一言以蔽之”。惟詩人性情千古如照,故讀者易收感興之效。

程子曰:“思無邪”者,誠也。(按:不虛偽,不造作,故而誠也。)

范氏曰:學者必務知要,知要則能守約,守約則足以盡博矣。經禮三百,曲禮三千,亦可以一言以蔽之,曰“毋不敬”。

蕅益大師曰:此指示一經宗要,令人隨文入觀,即聞即思即修也。若知《詩》之宗要,則知千經萬論,亦同此宗要矣。

錢穆曰:學者必務知要,斯能守約。本章孔子論詩,猶其論學論政,主要歸於己心之德。孔門論學,主要在人心,歸本於人之性情。學者當深參。

《四書反身錄》曰:六經皆古聖賢救世之言,凡一字一句,無非為後人身心性命而設。今人只當文字讀去,不體認古人立言命意之旨,所以白首窮經,而究無益於自己身心性命也。(按:而今人把《詩經》只認作文學去看,真是點金成石頭矣。)

《詩經》《毛詩序》《論語集釋》《論語新解》《論語講要》《論語會箋》《論語正義》《論語點睛》《論語集注》《論語集注述要》《論語訓》《論語恆解》《項氏家說》《史記》《虞東學詩》《四書反身錄》。

【原文】

孔子說:“《詩經》三百篇,用一句話來概括它,就是‘思無邪(不虛偽做作)’。”

詩三百:指《詩經》。《詩經》共三百零五篇(另外還有六篇笙詩有目無詞),言“三百”,舉其整數。

思無邪:出自《詩·魯頌·駉》。思,發語詞,無意義。無邪,即“無虛”,指不虛偽造作,都是真情流露之作。錢穆:“三百篇之作者,無論其為孝子忠臣,怨男愁女,其言皆出於至情流溢,直寫衷曲,毫無偽托虛假,此即所謂詩言志,乃三百篇所同。故孔子舉此言以包蓋其大義。”(前人有解釋此為“正”義,進而以此解釋第一章“為政以德”,然如此只言“為政”則轉而狹小矣。)

《項氏家說》:“思,語辭也。用之句末,如‘不可求思’‘不可泳思’‘不可度思’‘天惟顯思’;用之句首,如‘思齊大任’‘思媚周姜’‘思文后稷’‘思樂泮水’,皆語辭也。說者必以為‘思慮’之‘思’,則過矣。”

《論語正義》曰:《史記·孔子世家》“古者詩三千餘篇,及至孔子,去其重,取可施於禮義,上采契、后稷,中述殷周之盛,至幽厲之缺”,又雲“三百五篇,孔子皆弦歌之以求合《韶》《武》《雅》《頌》之音。禮樂自此可得而述,以備王道,成六藝”。據此,則三百五篇,夫子所刪定也。禮義即禮儀,亦即謂“禮樂”也。詩皆入樂,故可弦歌。夫子屢言“《詩》三百”,一見《禮運》,兩見《論語》,皆綜大數以為教也。

劉沅曰:詩者,周先王采民風而歌至治,寓懲戒而定褒貶者也。東遷,王政不行,陳詩之典既廢,列國之詩亦雜。夫子既無力以挽,即樂府所存、見聞所及,取而刪之,止於三百,以為勸懲,垂戒之義已備於斯。

《毛詩序》曰:詩者,志之所之也,在心為志,發言為詩。又云:正得失,動天地,感鬼神,莫近於詩。

顧鎮曰:詩者,思也。發慮在心,而形之於言,以攄(shū)其懷抱,繫於作詩之人,不繫於讀詩之人。今直曰“《詩》三百”,是論詩,非論讀詩也。

《論語集釋》曰:善乎王闓運《論語訓》之言曰:“詩本詠馬,馬豈有所謂邪正哉?”知此者,“無邪”之旨,思過半矣。

李炳南曰:“邪徐”二字古時通用。詩傳“虛,虛徐也”。二字是一個意思。因此,《駉》篇“思無邪”,就是“無虛”。依此解釋,三百篇詩的本義,都是真情流露之作。

《論語集注述要》曰:夫子蓋言《詩》三百篇,無論孝子、忠臣、怨男、愁女,皆出於至情流溢,直寫衷曲,毫無偽托虛徐之意,即所謂“詩言志”者,此三百篇之所同也,故曰“一言以蔽之”。惟詩人性情千古如照,故讀者易收感興之效。

程子曰:“思無邪”者,誠也。(按:不虛偽,不造作,故而誠也。)

范氏曰:學者必務知要,知要則能守約,守約則足以盡博矣。經禮三百,曲禮三千,亦可以一言以蔽之,曰“毋不敬”。

蕅益大師曰:此指示一經宗要,令人隨文入觀,即聞即思即修也。若知《詩》之宗要,則知千經萬論,亦同此宗要矣。

錢穆曰:學者必務知要,斯能守約。本章孔子論詩,猶其論學論政,主要歸於己心之德。孔門論學,主要在人心,歸本於人之性情。學者當深參。

《四書反身錄》曰:六經皆古聖賢救世之言,凡一字一句,無非為後人身心性命而設。今人只當文字讀去,不體認古人立言命意之旨,所以白首窮經,而究無益於自己身心性命也。(按:而今人把《詩經》只認作文學去看,真是點金成石頭矣。)

《詩經》《毛詩序》《論語集釋》《論語新解》《論語講要》《論語會箋》《論語正義》《論語點睛》《論語集注》《論語集注述要》《論語訓》《論語恆解》《項氏家說》《史記》《虞東學詩》《四書反身錄》。

《詩經》研究領域存在一些長期未能解決的學術懸案,這些公案直接關涉到詩經學的根基,但傳世文獻本身已無力解決,若想有所推進,唯有把眼光轉向出土文獻。

“孔子刪詩說”首見於司馬遷《史記·孔子世家》,稱“古者《詩》三千餘篇,及至孔子,去其重”,為“三百五篇”。但是到了唐代,孔穎達編纂《詩經正義》時,開始對該學說提出質疑,其核心理由是“書傳所引之詩,見在者多,亡逸者少,則孔子所錄,不容十分去九”。

此後,不承認孔子刪詩活動者代不乏人,並陸續增加了諸如“詩三百”之名由來已久、孔子八歲時吳公子季札所觀周樂演奏順序已與今本《詩經》篇序相近、布衣孔子不得代表官方刪詩、孔子本人僅自稱“樂正”而未曾言過“刪詩”、孔子若刪詩則不可能留存“淫詩”等等新的理由。肯定“刪詩說”者則又對新的否定理由逐一駁難。但遺憾的是,對孔穎達的核心理由,始終無力顛覆,因為《國語》《左傳》稱引賦誦詩篇確實多見於今本《詩經》而少“逸詩”。有學者又變換思路,以劉向校理《管子》《荀子》等十去其九之例,類推孔子編訂《詩經》十去其九的可能性,以回護“刪詩說”,惜也僅是間接推測而非實證。

2012年清華簡第三冊《周公之琴舞》公布,為肯定“孔子刪詩說”提供了經典實證。該組詩以周公還政、成王嗣位為內容,存詩兩組,周公儆毖成王一組僅余前半首4句,成王自儆詩存完詩9首,每首8句。這9首半詩確為《詩經》“逸詩”無疑,因為第1首就是今本《詩經·周頌》中的《敬之》篇,而從第1首到第9首詩連續用音樂依次標識“元納啟曰”至“九啟曰”,是一個有機整體。既然第1首是《詩經》作品,後8首也必然是刪除之前的《詩經》作品。由兩組詩前小序明言各為9章樂曲可知,該組竹簡一次性貢獻了8首“逸詩”文本和9首“逸詩”數目,可謂“逸詩”大宗,只是周公的9首作品僅保存前半首而已。更為重要的是,《周公之琴舞》組詩為“十分去九”刪詩幅度和顛覆孔穎達否定“刪詩說”的理由提供了經典範本。組詩9首被刪除了8首,今本《詩經》僅留1首,九去其八不就是“十分去九”嗎?

九去其八的文本還啟示我們重新認識司馬遷“去其重”的雙重含義,即不僅是刪除不同版本的重複篇目,還是同時刪除同一版本中的相近篇目。兩個層次的“去其重”,孔子將“三千餘篇”刪定為“三百五篇”就在情理之中了。

《周公之琴舞》組詩中的小序還說明,今本毛詩各首作品前的小序可能戰國時代已有,漢代人只不過是根據時代需要作了增補完善而已。

《國語·魯語》載,魯國大夫閔馬父說“昔正考父校商之名《頌》十二篇於周太師”,閔馬父這段表述本身有多義性,所以,《詩經》中今存五篇《商頌》是商朝人的作品還是商人後裔宋國人的懷古之作,抑或是正考父本人的創作,便成為西漢以降爭論不休的問題。王國維《說商頌》運用“二重證據法”確認《商頌》晚於商朝以後,宋頌說成了主流觀點。但是,近年隨着新的甲骨文大量湧現和研究的不斷深入,其“宋頌說”的核心理由不僅被陸續顛覆,而且《商頌》乃商朝作品的直接實證也陸續被發現。王國維所謂甲骨文稱族名只稱“商”不稱“殷”,稱開國之君“商湯”只稱“大乙”等不稱“湯”,甲骨文不記武丁伐荊楚內容,而《商頌》中“商”與“殷”交錯出現,直稱“湯”、講述武丁伐荊楚內容等“宋頌”理由原來很有說服力,但近年人們卻從新出甲骨文中發現並釋讀出了稱“殷”、稱“唐(湯)”、記述武丁伐荊內容的刻辭,原有理由不攻自破。在此基礎上,一批學者又從甲骨文中釋讀出了多次重複出現的“學商”“奏商”“舞商”詞彙,並確認其意思即為“學《商頌》”“奏《商頌》”“舞《商頌》”,表現的是商朝貴族子弟舉辦祭祀活動前反覆舉行的盛大“綵排”,其學習、演奏和表演的都是《商頌》內容。可見,“商頌”是商代的作品,應該是沒有多少可以懷疑的了。

關於《詩經》“國風”的作者與性質問題,南宋朱熹之前有“太師陳風”說、“王官采詩”說、“諸侯獻詩”說、“賢聖發憤之作”說等等,到朱熹認為國風是是民間歌謠,此定性以致成為了今人的主流認識。

其實,民歌未必符合“國風”的真實身份。道理很簡單,《論語》中孔子對其兒子伯魚說“人而不為《周南》《召南》,其猶正牆面而立也與”,《左傳》中季札觀樂至《周南》《召南》稱其為“始基之矣”,他們不僅將“國風”中的“二南”視為立身之本,而且還視為立國之本、王業之基。

上博簡《孔子詩論》孔子評《關雎》為“情愛也”,“以色喻於禮”,“反納於禮”,稱其是一首愛情詩,但其立意在於表達的是對愛情婚姻的依禮相求。再如,被視為民間情歌的《漢廣》,實際是一首反映西周貴族“留車反馬”之禮的樂歌。孔子認為這首詩讚頌的是男主人公的“智”,其智在於“不求其不可得,不攻其不可能”,“不亦智恆乎”,說他有超常的智慧。為什麼呢?“游”乃“父母在,不遠遊”之“游”,解為出行,詩中“游女”並非遊玩之女,而是出行即出嫁之女;尹榮方認為“之子于歸”是實寫其嫁到了男方,而不是男方想象中的假設;“言秣其馬”不是男子想象着騎馬迎接,是實指女子嫁到男家後男子每天代喂女方送親的馬匹。

依《禮記·昏義》,周朝貴族“成婦禮”規定,女子出嫁後的前三個月為準媳婦的婦德、婦言、婦容、婦功“培訓期”,“培訓”合格在丈夫家廟中舉行“成婦禮”後,方能與丈夫正式同房。至此,娘家送親的馬匹方能返還娘家而將車子留下,以備未來探親之用。故《漢廣》一詩讚頌女子成婚接受“培訓”期間,男子堅持同院不同居的守禮精神和大智慧。“漢、江”喻禮的不可逾越。“錯薪”乃迎娶時的“照燭前馬”之禮。

如上藉助出土文獻對“二南”作品性質所解之例,當然就可以立身立國了。依此類推,“國風”的大部分作品,很可能確實並非民間歌謠。

此外,孔子所斥“鄭聲淫”不包括《詩經》中的鄭國詩歌。“詩言志”說產生於孔子時代,也都可以從上博簡中找到實證。

作者:徐正英,男,1960年11月生,河南濮陽人。曾任鄭州大學文學院院長。現為中國人民大學文學院教授、博士生導師。主要從事先秦兩漢魏晉南北朝文學文獻學與文學思想研究。

來源:《光明日報》( 2016年12月31日07版)

![]()

“明天機”,中原人士,家傳易學。六爻預測師、高級命理師、風水師。提供周易預測服務,六爻、八字、風水、手機/車牌號吉凶、訂製等服務,諮詢請聯繫。

【原文】

【原文】

【原文】

【原文】