輕鬆學《易經》

【周易經文】

需:有孚,光亨,貞吉。利涉大川。

彖曰:需,須也,險在前也。剛健而不陷,其義不困窮矣。「需有孚,光亨,貞吉」,位乎天位,以正中也。「利涉大川」,往有功也。

象曰:雲上於天,需。君子以飲食宴樂。

初九:需於郊,利用恆,無咎。

象曰:需於郊,不犯難行也;利用恆,無咎,未失常也。

九二:需於沙,小有言,終吉。

象曰:需於沙,衍在中也;雖小有言,以吉終也。

九三:需於泥,致寇至。

象曰:需於泥,災在外也。自我致寇,敬慎不敗也。

六四:需於血,出自穴。

象曰:需於血,順以聽也。

九五:需於酒食,貞吉。

象曰:酒食貞吉,以中正也。

上六:入於穴,有不速之客三人來,敬之終吉。

象曰:不速之客來,敬之終吉。雖不當位,未大失也。

【解讀詮釋】

需:有孚,光亨,貞吉。利涉大川。

○需卦是下乾上坎,水天需卦。《序卦傳》說:「蒙者,蒙也,物之稚也。物稚不可不養也,故受之以需。需者,飲食之道也。」飲食之道即國計民生,是先王治理國家的根本職責,「需」字的古義是祈雨,水為立農之本。

○「有孚」近乎《大學》誠意、正心、修身,「光亨,貞吉」近乎治國,「利涉大川」即平天下。

「需」,帛書《易》作「襦」(rú),輯本《歸藏》作「溽」(rù)。

甲骨文「需」字有水點之形,而另一部分則有的從「大」,有的從「天」,而「大」和「天」在古文都是人的正面站立之形。其後在西周早期金文中水點變為雨而下半部分仍保留「天」字。上為雨(水),下為天,正是水天需卦。

「需(儒)」字的原型上為雨,下為人形,其形義反映的是求雨儀式。上為雨(水),下為天,正是水天需卦。

章太炎《國故論衡·原儒》認為:「儒之名蓋出於需。需者,雲上於天,而儒亦知天文,識旱潦。」這是根據需卦《大象傳》「雲上於天,需」。

章太炎生前曾強烈質疑甲骨文的真實性,但是甲骨文卻驗證了他的「需(儒)」字的解讀是正確的。1975年徐中舒發表《甲骨文中所見的儒》一文,認為商代卿士中立相禮事務之官即為「儒」,甲骨文寫作「需」或「濡」。他認為,儒字造字意圖指「齋戒沐浴」,濡是儒的初文。根據這種說法,儒在商代是一種宗教性職官,與巫祝相近。

鄭《目錄》云:「《儒行》者,以其記有道德所行。儒之言優也,柔也;能安人,能服人。又儒者,濡也,以先王之道能濡其身。」

術,邑中〔道〕也,因以為道之稱。《周禮》「儒以道得民」,注曰「儒,有六藝以教民者」;《大司徒》「以本俗六安萬民」「四曰聯師儒」,注云「師儒,鄉里教以道藝者」。按六藝者,禮樂射御書數也,《周禮》謂六行六藝,曰德行道藝。

《莊子·田子方》:「儒者冠圜冠者知天時,履句屨者知地形,緩佩玦者事至而斷。」(大意:儒士戴著圓形的帽子代表通曉天道,穿著方形的鞋子代表通曉地理,用五色絛繩穿玉玦做配飾,代表能決斷人事。)

《莊子》的記載卻仍可以看出原始之儒即是巫。中國的巫,其早期最主要的職能便是測知天地、溝通天人,也就是對「道」的探尋。

帛書《易傳》子曰:「吾求其德而已,吾與史巫同塗而殊歸者也。」(孔子說:我求其德義,我與史巫同路而不同目標。)這是孔子的自證,儒家與史巫原本一路,而最後的歸宿卻不同,儒家最終以理性為歸宿。

「儒,柔也」,凡從需之字,大都有柔弱或濡滯之義。「嬬,弱也。」「孺,乳子也。」「懦,駑弱者也。」皆見《說文》。襦(短衣,短襖)、溽(濕潤)、糯(粘性稻)、懦(軟弱)之音義皆取自「柔」。

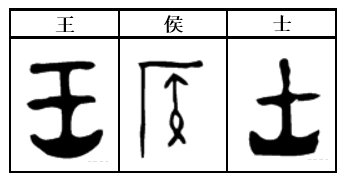

儒之所以訓柔,源於儒家最初誕生的初心是文德、公天下之德。人類社會最初是動物的叢林法則,所以古代貴族的爵號王、侯、士的古文字都是兵器的象形,王是鉞象形,侯從矢,士像斧。在諸侯征伐的背景下,宗廟管理精英脫穎而出,他們主管祭祀、占卜,並作為首領的顧問,他們就是《禮記》太師、太傅、太保三公的雛形。《禮記·昏儀》:「天子立六官,三公,九卿,二十七大夫,八十一元士,以聽天下之外治。」(此王官設置法九宮也,《周禮》則法四象)《左傳》說「國之大事在祀與戎」,王侯們主要職責是「戎」即軍事,而三公的職責是「祀」即宗廟與教育。《禮記·大同》說「大道之行也天下為公」,當諸多部落(諸侯)總向(走向)融合,成為部落聯盟,即天下大一統的雛形,由於三公起到了最關鍵的作用,所以三公管理的宗廟的神聖地位就居於聯盟首領(天子)之上了。在《易經》六爻,上爻是宗廟,五爻是天子,四爻是諸侯,三爻是三公。後來天子給諸侯分封,德行最高的諸侯的爵號是「公」,意味著他有「天下為公」的德行。

《周易·繫辭傳》說:「《易》之為書也不可遠……其出入以度,外內使知懼,又明於憂患與故,無有師保,如臨父母。」《周易》作為儒家六經的核心,表明儒家的初心就是解決社會的物質憂患和精神憂患的。需卦,需是物質需求和精神需求,需是尚未實現需求的等待,儒家的歷代宗師即聖人是如何實現民眾的需求的,是如何引導和升華需求的?這就是需卦卦爻辭的內涵。

需卦六爻,濃縮了人類幾十萬年的歷史。歷代聖人為實現民眾的需求,不斷探索。需卦下乾即聖人的求索歷險的征程,上坎即屯卦九五「屯其膏」的繼續。(膏從肉,游牧時代) 六四「需於血」象徵游牧時代的「茹毛飲血」,以及古代的「血食」祭祀,這一時期的聖人是伏羲氏。九五「需於酒食」,象徵進入了農業時代,酒是農業糧食結餘的產物,更是新時期祭祀的高級供品,這一時期的聖人是神農氏和黃帝。上六之時,爻辭沒有「需」字了,意味著已經超越了物質需求階段,「有不速之客三人來,敬之終吉」,這是說「自需求」向「他需求」的轉變。

聖人求索的歷程,也對應六德,初九恆心,九二寬衍,九三敬慎,六四禮順,九五中正即真誠,上六禮敬。此是內聖之道。六四是游牧時代的需求滿足。九五是需卦卦主,是農業時代物質需求滿足基礎上向宴樂禮樂文明升華,是國治;上六則是在九五本國飲食宴樂基礎上向天下各國共宴樂的升華,是天下平。此是外王之道。

以九兩系邦國之民:一曰牧,以地得民。二曰長,以貴得民。三曰師,以賢得民。四曰儒,以道得民。五曰宗,以族得民。……

牧,州長也。九州各有封域,以居民也。長,諸侯也,一邦之貴,民所仰也。師,諸侯師氏,有德行以教民者。儒,諸侯保氏,有六藝以教民者。宗,繼別為大宗,收族者。

天官,乾卦也。「一曰牧,以地得民」,九州,坤卦也。「二曰長,以貴得民」,近乎屯卦「利建侯」,卦主初九「以貴下賤,大得民也」。「三曰師,以賢得民」,近乎蒙卦師道。「四曰儒,以道得民」,需卦也。「五曰宗,以族得民」,訟卦的背景正是宗廟管理權的訴訟。以上正是《周易》乾坤屯蒙需訟六卦之序。

儒家者流,蓋出於司徒之官,助人君順陰陽教化者也。游文於六經之中,留意於仁義之際,祖述堯舜,憲章文武,宗師仲尼,以重其言,於道為最高。

李守力按:儒家主要出自司徒之官,詳見《周禮·地官司徒》,舉例如下:

以本俗六安萬民:一曰媺[měi]宮室,二曰族墳墓,三曰聯兄弟,四曰聯師儒,五曰聯朋友,六曰同衣服。

鄭玄註:「兄弟,昏姻嫁娶也。」宮室,陽宅,法乾卦;墳墓,陰宅,法坤卦;聯兄弟,屯卦人之始為婚媾;以賢得民曰師曰蒙,以道得民曰儒曰需,同師蒙主九二為朋,志同道合為友。訟卦上九「以訟受服」。《周禮》一書「儒」凡此兩見,皆合《周易》乾坤屯蒙需訟六卦之序。

師氏掌以媺詔王。以三德教國子:一曰至德,以為道本;二曰敏德,以為行本;三曰孝德,以知逆惡。教三行:一曰孝行,以親父母;二曰友行,以尊賢良;三曰順行,以事師長。

保氏掌諫王惡,而養國子以道,乃教之六藝:一曰五禮,二曰六樂,三曰五射,四曰五馭,五曰六書,六曰九數。乃教之六儀:一曰祭祀之容,二曰賓客之容,三曰朝廷之容,四曰喪紀之容,五曰軍旅之容,六曰車馬之容。

觀《周禮》職官表,法天地四象而作,王官之列實為儒家之道統,冢宰源於祭祀前的犧牲酒食,宗伯管理宗廟,儒家本分雖為司徒,然孔子做過司寇,冉求有司馬之才,故王官之列盡在儒家之內。

天官冢宰,大宰及以下共有63種職官,負責宮廷事務;

地官司徒,大司徒及以下共78種職官,負責民政事務;

春官宗伯,大宗伯及以下共70種職官,負責宗族事務;

夏官司馬,大司馬及以下共70種職官,負責軍事事務;

秋官司寇,大司寇及以下共66種職官,負責刑罰事務;

冬官百工,涉及製作方面共30種職官,負責營造事務。

彖曰:需,須也,險在前也。剛健而不陷,其義不困窮矣。「需有孚,光亨,貞吉」,位乎天位,以正中也。「利涉大川」,往有功也。

彖傳說:需,等待,危險在前邊。剛健不會陷於危難,這是說不會遭遇窮困。需卦有誠信,廣泛通達,正固吉祥;因為(九五)位於天位,正當卦中。利於渡過大河,是說前往會成功。

(一)釋卦名:需,須也,須為等待,《雜卦傳》:「需,不進也。」為什麼不進呢?因為需卦上坎險,「險在前也」。

(二)釋卦德:「剛健而不陷,其義不困窮矣。」需卦下乾健上坎陷,何以說「不陷」?需卦乾下坎上,乾上行,坎潤下,故坎之二柔與乾體相應,因此與乾體三爻偕同相應。故坎德不陷,「其義不困窮矣」。《繫辭傳》曰:「夫乾,天下之至健也,德行恆易以知險。」侯果曰:「乾體剛健,遇險能通,險不能險。」

(三)釋卦主:九五為需卦卦主,位於天位,正當卦中。孚,信也,《周易乾鑿度》曰:「坎北方之卦也,陰氣形盛,陽氣含閉,信之類也,故北方為信。」九五坎中,心中篤實,故「有孚」。光,廣大,「位乎天位」故大。正當卦中,中則正,故貞。

「元亨利貞」四德為《周易》卦辭之範式。乾坤之「元」為創始,屯之「元」為大,需之「光」為廣,「元」的範圍依次遞減。光,古文像人(兀)頂火炬,《左傳》曰「遠而自他有燿者也」,故「光」之範圍小於「元」。

需卦四德之「利」遠大於屯卦之「利建侯」。建侯,利一諸侯國也;利涉大川,利天下諸國也。大川難渡,故多以為國界。需卦之時,卦主九五「需於酒食」,本國飲食宴樂皆充足。到上六則感召「不速之客」三家諸侯來朝,德化天下,故曰「利涉大川」。坎在外卦,故曰「往有功也」。

象曰:雲上於天,需。君子以飲食宴樂[yuè]。

象傳說:雲氣上升到天上,這是需卦的象。君子效法於此,飲食舉宴作樂。

【解讀】

○需卦卦義有二:第一義為須,等待,即《雜卦傳》:「需,不進也。」卦爻辭《彖傳》皆取之。這是原始儒士祈雨的狀態。祈雨是為了糧食的收穫,故第二義為飲食,《大象傳》「飲食宴樂」,《序卦傳》:「需者,飲食之道也」。

○項安世《周易玩辭》:「飲食以養陰象坎,宴樂以養陽象乾。」

○飲食,是物質需求;宴,宴饗,是天子招待諸侯大夫禮儀,是政治需求;樂,是禮樂,是精神需求。

《周易程氏傳》:「飲食以養其氣體,宴樂以和其心志,所謂居易以俟命也。」(飲食養身,宴樂養心,平心靜氣以等待天命)

初九:需於郊,利用恆,無咎。

象曰:需於郊,不犯難行也;利用恆,無咎,未失常也。

象傳說:在郊外等待,不冒險前進;適宜持之以恆,沒有過失,沒有失去常道。

【解讀】

○初九居於最下,離上坎最遠,故曰「需於郊」,前行敵比,故象曰「不犯難行」。以剛居剛,與六四相應,既正且應,有耐心和恆心,故曰「利用恆,無咎」,象曰「未失常也」。

○儒的使命就是「以道得民」,是為天下排除險難的君子,「險在前也。剛健而不陷,其義不困窮矣」,需卦下卦的乾卦表示君子,「天行健,君子以自強不息」,就是指持之以恆。

○馬振彪曰:《中庸》言「素位而行,不願乎外」,素位行,即用恆未失常之義;不願外,即不犯難行之義。

《禮記·中庸》總結說:「君子居易以俟命,小人行險以僥倖。」居易,利用恆也;行險,犯難行也。此即郭店楚簡《窮達以時》之義,要有「需於郊」的耐心,「利用恆」的恆心,以此修德寡過,「無咎」。

九二:需於沙,小有言,終吉。

象傳說:在沙灘等待,寬衍居中;雖有小的責難,最終還是吉祥。

○九二逐漸接近上卦坎水,已經到了岸邊的沙灘上了。九二以剛居柔,與卦主九五敵應,互卦下兌,兌為口,故曰「小有言」。九二守中,故曰「衍在中也」,乾坎終應,故曰「終吉」。衍,原意指水往四處漫延,引申為寬闊平坦。孔穎達曰:「衍謂寬衍,去難雖近,猶未逼於難,而寬衍在其中也。」

九三:需於泥,致寇至。

九三:在泥沼里等待,導致賊寇來臨。

象傳說:在泥沼里等待,災難尚在外邊。自己導致賊寇來臨,只要恭敬謹慎就不會招禍。

【解讀】

○九三已經到了上卦坎水的邊上,以「泥」象徵。九三處於內卦之上,與外卦坎相鄰,坎為寇,故曰「災在外也」。

○九三比四應上,寇之來也,自我所招,以剛居剛,故誡敬慎防備,可以不敗。

○馬其昶曰:易象多本禮制。此及五、上二爻皆言朝聘燕饗之事。《國語》單襄公言:「敵國賓至,關尹以告,…司空視塗,司寇詰奸。」《左傳》子產言:「(晉文公)崇大諸侯之館,…司空以時平易道路…,賓至如歸,…不畏寇盜,亦不患燥濕。」今以前有泥濘而需,是司空不視塗而患濕也。致寇至,是司寇不詰也。彼國之災,故曰在外。而九三以謂致之者我也,不因災而變其恆,且不尤人而自咎,是之謂敬慎。其義不困窮矣,故不言凶咎。

六四:需於血,出自穴。

血,本義是用牲畜的血祭祀。「血」字甲骨文是祭祀器皿中浮著一滴水(滴血)的形象。

《說文》:「血,祭所薦牲血也。從皿,一象血形。」段玉裁註:「古者茹毛飲血,用血報神,因制『血』字。」

《周禮·大宗伯》:「以血祭祭社稷、五祀五嶽。」「社稷不血食」、「宗廟不血食」都是指國家滅亡。

○六四已經進入坎卦,坎為血卦,故曰「需於血」。變卦兌,《雜卦傳》「兌見而巽伏也」,兌為脫,坎為穴,故曰「出自穴」。順從九五坎中,坎為耳,故象曰「順以聽也」。

《莊子》說「古者禽獸多而人民少,於是民皆巢居以避之」,先民與禽獸同居的時代,不會輕易「出自穴」。「需於血」是指以狩獵為食物的需求,以及對神靈的祭祀,「出自穴」則是安全需求的實現。

○馬其昶曰:需者,飲食之道。上古穴居野處,茹毛飲血。需於血,肉食也。出自穴,將進位於朝,不家食,吉也。

九五:需於酒食,貞吉。

○九五爻為全卦卦主。坎為水,為酒,故曰「酒食」。酒是糧食所釀,農業生產糧食有結餘,才會有酒食。九五爻象徵人類進入農業文明,這是儒家六經的物質基礎。

○九五「需於酒食」,剛健中正以居尊位,盡《需》之道,故《彖傳》特舉此爻,以當彖辭之義,而此爻又特取《大象傳》之文,以蔽《需》義之全。

上六:入於穴,有不速之客三人來,敬之終吉。

上六:進入居穴,有不請自來的三位客人來了,恭敬他們最終吉祥。

象傳說:不請自來的三位客人來了,恭敬他們最終吉祥。上六雖然位置不當,卻沒有大的過失。

○坎為穴,六爻動,變卦為巽,巽為入,故曰「入於穴」。初九應六四,九三應上六,九二與九五不應,故未有卦主之邀,然二五守中,不失禮敬,乾卦三爻偕同並進,入於上坎之穴,故曰「入於穴,有不速之客三人來,敬之終吉」。上六,需之小畜也。

○「不速之客」成語即來源於此卦。這三位客人就是下卦乾的三個陽爻。上六與九三相應,所以兩爻爻辭或《象傳》都有「敬」字。諸侯聞君子儒之德,不請自到,咸來歸附,所謂「以道得民」也。

速,從束,即賁卦的束帛,是指帶著禮品拜謁主人。不速之客,象徵蠻夷的失禮,然我華夏宗主仍然以禮待之。

王弼曰:上六處無位(虛位)之地,此即所謂不當位者也。

彖曰:「需有孚,光亨,貞吉,位乎天位,以正中也。」需卦以九五為卦主,位乎天位,上六乘剛於九五,故象曰「不當位」,然下乾應之,故「未大失也」。《象傳》「位」字乃是針對《彖傳》「天位」而言。

《呂氏春秋·順民》:湯克夏而正天下。天大旱,五年不收。湯乃以身禱於桑林曰:「餘一人有罪,無及萬夫;萬夫有罪,在餘一人。無以一人之不敏,使上帝鬼神傷民之命!」於是剪其髮,磨其手,以身為犧牲,用祈福於上帝。民乃甚說(悅),雨乃大至。

商湯對天禱告:「如果我有罪過,不要牽連天下百姓;天下百姓有罪過,不要怪罪他們。所有的罪過都由我一人來承擔。上帝要懲罰,就懲罰我一人,不要傷及百姓。」於是剪去頭髮和指甲(自潔以獻祭),然後跳到燃著熊熊大火的柴堆上,用自己的身體做犧牲,為民祈福於上帝。百姓大為感動喜悅,大雨於是傾盆而至。

「以身為犧牲」,似「需於血,出自穴」、「入於穴」,表現了商湯敢於克服困難、捨身取義的精神。「民乃甚說(悅)」,似「不速之客三人來」,儒之「以道得民」。「雨乃大至」,民心齊動,天遂動之。

商湯這種願代天下百姓受苦難的自我犧牲精神,亦正是需卦精神的體現。

【需卦總結】

《周易》是對《連山》《歸藏》的繼承和發展,在《連山易》時期,虞夏大舜、大禹、伯益等聖賢是「觀象」以明德明事,他們把需卦看作飲食,《連山易》《大象傳》:「象曰:雲上於天,需。君子以飲食宴樂。」

在商代,盛行巫術鬼神,這時的需卦是求雨,故有【需卦歷史再現:商湯祈雨】。

周代講德,需卦下乾,故有剛健之德;上坎,故有險難之德,於是在《周易》需卦就有了「涉大川」的克難之德。

六爻大義,內三爻以見險不輕進「守正待時」為需,外三爻以入險「和衷共濟」為需。初九「需於郊」,九二「需於沙」,九三「需於泥,自我致寇」,見上坎險由遠及近之義,最終乾坎相應,故初曰「利用恆」,二曰「終吉」、三曰「敬慎不敗」。

上卦雖入險中,而待陽剛之德以共進濟險,故亦吉也。四曰「順以聽」,五曰「中正」、「需於酒食」,上曰「有不速之客三人來,敬之終吉」。

六四「需於血」象徵遠古時期和伏羲時期「血食」。九五「需於酒食」象徵神農、黃帝三代農業文明的「飲酒宴樂」。上六無「需」字,意味著超越物質需求,「有不速之客三人來,敬之終吉」,由「自需求」向「他需求」的轉變。

下卦乾三爻言修養等待的德行,初九恆心,九二寬衍之心,九三敬慎之心。上卦坎言修養需求的有孚誠敬之德,六四禮順之德,九五中正誠敬之德,上六禮敬之德。

需卦全卦合乎郭店楚簡《窮達以時》大義,內卦三爻合乎窮則獨善其身,外卦三爻合乎達則兼善天下。

需卦與馬斯洛需求層次理論

【需卦筮例】

1961年6月21日,A·Pais教授,他是李與楊的同事,問卜易經:「存不存在一種普遍適用的原則,它統一強作用、電磁作用與弱作用?」他得到回答的那部分是:需卦。李政道和楊振寧正在懷著喜悅、並且不垂頭喪氣的心情在等待著與工作著。

1894年的中日開戰前夕的6月,高島就當時的形勢占卜得到「需之節卦」,他從卦爻辭中準確分析出日本海軍和陸軍必能獲利,中國海軍有「軍艦覆沒之患」。高島將此卦的結果上呈日本政要,最終在當時日本的報紙上登載出來。在占斷的四十天後,中國陸軍在牙山和平壤失守,中國軍艦以至於沉沒,戰爭形式一如卦象所示。

高島吞象《高島易斷》關於日清戰爭(中日甲午戰爭)預言原文:

明治二十七年五月,朝鮮國東學黨亂起,我國(指日本,下同)與清國有《天津條約》,六月六日,我國派軍前往,至二十三日,朝鮮兵與我兵爭鬥。其事專依清國政府之命,於是有與清國開戰之徵兆。筮得需之節。

《彖傳》曰:需,須也,險在前也,剛健而不陷,其義不困窮矣。需有孚,光亨,貞吉,位乎天位,以正中也。利涉大川,往有功也。

《象傳》曰:「需於泥,災在外也;自我致寇,敬慎不敗也。「

斷曰:此卦有水在天上之象,黑雲在天,勢將降雨,待時而舉,必能奏功也。以內卦為我,乘陽健而將進,外卦為清國,設坎險而陷我,唯我剛健不陷,故不致困窮,待五爻之時,可以進師,謂之「需,有孚,光亨,貞吉,位乎天位,以正中也」。「天位」指九五之時;「利涉大川」者,謂海軍必能獲利;「往有功也」者,謂陸軍必得成功。蓋此卦五爻六爻陰陽各得其位,謂得天時之象;三爻以陽就陰,四爻以陰後陽,謂得人和之象;唯二爻陽在陰位,於地利大有所缺。今佔得三爻,是本年六月,已將向危險之地,謂之「需於泥」,《傳》曰「自我致寇,敬慎不敗也。」「需於泥」者,謂進退不得如意;「自我致寇」者,謂自我進入也。四爻當七月,辭曰「需於血,出自穴」,此爻居三與五之間,有火,謂穴出火而見血,當預防地雷。按凡四十日間,須擇屯營要地,使敵不能襲我,八月上旬,待五爻之氣運,一舉可以奏大功也。

反是而觀,此卦於清國氣運,將轉入需之下卦為訟。如左:

《彖辭》曰:「訟,有孚窒,惕中吉,終凶。利見大人,不利涉大川。」

《彖傳》曰:訟,上剛下險,險而健,訟。訟有孚窒,惕中吉,剛來而得中也;終凶,訟不可成也。利見大人,尚中正也;不利涉大川,入於淵也。「

此卦上卦天為日本,下卦水為清國,天氣上騰,水流陷下,以卦象見之。天者剛健而威,水者陷上而危險困難。然困而思奮,欲藉公言而爭是,是以得占訟卦也。清國遭此逆運,計謀籌策悉不達,謂之「訟,有孚窒」。天運如此,故曰「惕中吉,終凶」。且訟之時,非成事之時,故曰「訟不可成也」;但至五爻之時,從大人之意而處事則可,故曰「利見大人」。又於此卦用海軍則大敗,有軍艦覆沒之患,故曰「不利涉大川,入於淵也」。

呈此占於大本營某貴顯,是月二十八日,《國民新聞》及《報知新聞》皆揭載之。我國得需之盛運,凡四十日後,陸軍勝牙山及成歡之役,海軍於豐島及黃海得大捷。清國遭訟之逆運,陸軍大敗牙山及平壤,軍艦至沉沒,「入淵」之辭,為不虛也。就佔後四十日計之,恰於三十九日得大勝也。又此戰終局,需之上六,「有不速之客三人來,敬之終吉」,後果俄、英、美三國公使來議和,敬而容納,則終吉也。

![]()

「明天機」,中原人士,家傳易學。六爻預測師、高級命理師、風水師。提供周易預測服務,六爻、八字、風水、手機/車牌號吉凶、訂製等服務,諮詢請聯繫。

明天機周易網

明天機周易網