,

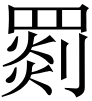

, 即「罽」[jì]字。」「罽」古音為月部見母,與「夬」同。罽,《說文》:「魚網也。從網㓹[ruì]聲。㓹,籒[zhòu]文銳。」按夬決取象於兌卦,兌為附決、為銳。

即「罽」[jì]字。」「罽」古音為月部見母,與「夬」同。罽,《說文》:「魚網也。從網㓹[ruì]聲。㓹,籒[zhòu]文銳。」按夬決取象於兌卦,兌為附決、為銳。 ,罒[wǎng]同網(離),剡[yǎn]為銳(兌),似乎見證了大有卦(上離)向夬卦(上兌)的轉換。在伏羲六十四卦圓圖中,按順時針,大有卦的下一卦正是夬卦。

,罒[wǎng]同網(離),剡[yǎn]為銳(兌),似乎見證了大有卦(上離)向夬卦(上兌)的轉換。在伏羲六十四卦圓圖中,按順時針,大有卦的下一卦正是夬卦。李守力按:

這裡用了《彖傳》的兩種理路:一是自下向上解析卦德,「健而說」,夬卦下乾為健,上兌為說為悅,故剛健而悅服。一是自上而下觀象,「決而和」,兌為附決,乾為和,故決斷而和平。

「乾為和」源自《歸藏·說卦》「乾為禾」,朱震《易叢說》、羅蘋《路史注》引《歸藏·說卦》「乾為天、為君、為父、為大赤、為辟、為卿、為馬、為禾、為血卦。」嚴可均曰:「此蓋《說卦》文,殷《易》先有,非始《十翼》。」又乾《彖》曰「保合大和」,故乾為和(三體石經「和」古文為「禾」)。

《周易》的《大象傳》都是自上而下觀象,這是源於《連山易》上下重卦的理路。而《彖傳》主要以自下向上釋卦德的理路,兼用《連山易》自上而下的觀象。當二者兼用時,一般是《連山易》觀象理路在先,《彖傳》釋卦德理路在後,如:

[kuí]聲。」

[kuí]聲。」 (臀),九三在其間,不應言面權,亦失之。案:鄭本作頯,為最古。《說文》:「頯,從

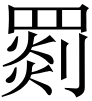

(臀),九三在其間,不應言面權,亦失之。案:鄭本作頯,為最古。《說文》:「頯,從 聲。」此當借為䟸[kuí],雲脛肉也,一曰曲脛也,讀若逵。䟸又同

聲。」此當借為䟸[kuí],雲脛肉也,一曰曲脛也,讀若逵。䟸又同 ,《說文》云:「

,《說文》云:「 ,持弩拊[fǔ]。從廾[gǒng]肉。讀若逵。」《廣雅·釋器》亦云:「䟸,栿也。」栿者,人足、器足之通稱,故䟸、

,持弩拊[fǔ]。從廾[gǒng]肉。讀若逵。」《廣雅·釋器》亦云:「䟸,栿也。」栿者,人足、器足之通稱,故䟸、 聲誼通。初九壯於前趾,虞云:「《夬》變《大壯》,《大壯》震為趾。」此本《說卦》所云「震為足也」。足者,自脛至趾之通稱也。(至股則為巽象,非足矣。)然則九三亦取《夬》變《大壯》,震為足也,故云「壯於䟸」也。初趾,三䟸,四

聲誼通。初九壯於前趾,虞云:「《夬》變《大壯》,《大壯》震為趾。」此本《說卦》所云「震為足也」。足者,自脛至趾之通稱也。(至股則為巽象,非足矣。)然則九三亦取《夬》變《大壯》,震為足也,故云「壯於䟸」也。初趾,三䟸,四 (臀),自下而上也。且本爻下文「獨行遇雨」,亦取象於《大壯》,震為行,則頯非䟸而何?又《夬》與《履》為兩卦,《易·履》六三雲「跛能履」,正與此九三言䟸同。䟸訓曲脛,即跛也。又於消息,《夬》為辰,月辟卦。九三爻辰又屬辰上直壽星角亢。《天文志》云:「大角,兩旁各有三星,鼎足句之,曰攝提。」晉灼曰:「如鼎足之句曲也。」此尤與曲脛相符合。又九三為《艮》爻,虞氏《逸象》云:「艮為腓。」腓即脛也。又與上六兌相應,九三變則為純兌。《說卦》云:「兌為毀折。」《逸象》云:「兌為刑人。」虞註:「兌,折震足,為見刑斷足者。」亦與曲脛相類也。又《夬》與《剝》旁通,《剝》之「剝牀以足」、「剝牀以辨」,焦氏謂牀即壯,彼言壯者,為足采皆足上物也,則此言壯者,亦必為足上物,故一言前趾,再言䟸也,其必不讀本字明矣。(卷一)

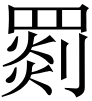

(臀),自下而上也。且本爻下文「獨行遇雨」,亦取象於《大壯》,震為行,則頯非䟸而何?又《夬》與《履》為兩卦,《易·履》六三雲「跛能履」,正與此九三言䟸同。䟸訓曲脛,即跛也。又於消息,《夬》為辰,月辟卦。九三爻辰又屬辰上直壽星角亢。《天文志》云:「大角,兩旁各有三星,鼎足句之,曰攝提。」晉灼曰:「如鼎足之句曲也。」此尤與曲脛相符合。又九三為《艮》爻,虞氏《逸象》云:「艮為腓。」腓即脛也。又與上六兌相應,九三變則為純兌。《說卦》云:「兌為毀折。」《逸象》云:「兌為刑人。」虞註:「兌,折震足,為見刑斷足者。」亦與曲脛相類也。又《夬》與《剝》旁通,《剝》之「剝牀以足」、「剝牀以辨」,焦氏謂牀即壯,彼言壯者,為足采皆足上物也,則此言壯者,亦必為足上物,故一言前趾,再言䟸也,其必不讀本字明矣。(卷一) (臀),《說文》:「髀也。從屍下丌[jī]居幾[jī]。」段玉裁註:「髀者,股外也。此雲髀者,專言股後。」臀之金文

(臀),《說文》:「髀也。從屍下丌[jī]居幾[jī]。」段玉裁註:「髀者,股外也。此雲髀者,專言股後。」臀之金文

明天機周易網

明天機周易網

無號有終啥意思。看不懂。